Eeny, meeny, miny moe,

Catch a tiger by the toe.

If he squeals, let him go,

Eeny, meeny, miny moe.

Pig snout you’re out

Mi vida ahora está repleta de melodías infantiles, incluidas en los multiformes aparatos que reproducen tonadas. Mi hija se enfrenta a botones, faramallas coloridas. La premisa es que esos artefactos le ayudan a «descubrir el mundo». Mi vida es una medusa de jingles pegajosos, ese poderoso artilugio que se queda en tu cabeza.

***

Quiero educar a mi hija con música de Anton Bruckner. Hago todo por inculcarle mi enorme gusto por su obra, insisto especialmente con la Sinfonía nº 8. Al inicio, mi hija escucha furtiva y sorprendida el allegro moderato. Luego su atención va decayendo y no logra llegar al curioso y enigmático final. ¿Cómo explicarle mi pasión por este compositor?

Quisiera decirle: «Bruckner, pobre hombre, el solitario, el obsesivo por enumerar las cosas que veía, el campesino, el abstemio, el organista, el mejor compositor, el virgen, el tocado por los dioses y manoseado por los tiranos». Sin embargo, no me queda más que transmitirle mi entusiasmo por medio de los ademanes que hago dirigiendo una orquesta imaginaria. Le intriga y le da risa, pero en algún momento su padre, un mimo alebrestado y triste, ve que su atención se dirige a los botones color verde fosforescente; sale corriendo para apretarlos y empiezan las terribles melodías. Frustrado, termino por quitar a Bruckner y me rindo a sus juegos.

Imagino a Bruckner sentado en una de las sillitas del cuarto de mi hija, viendo su casa de poliestireno, sus máquinas desalmadas y su piso de fomi. Quisiera que me diera un consejo mientras toma un brebaje caliente con especias.

***

Además del artilugio de luces, ¿qué pasa con estas melodías? Pienso en el poder de la memorización. Entre mis actividades como compositor, desde hace quince años me he dedicado a la creación de música para comerciales y jingles; he trabajado en melodías cuyo cometido es que sean «recordables». En muchos casos me piden que copie melodías preexistentes, cambiando ciertas notas para no tener problemas con los derechos de autor. Esta práctica tiene el odioso nombre de sound alike. ¿No es acaso karma? Terminé viviendo en este ecosistema de melodías taladrantes, un paisaje sonoro de tonadas infantiles que la comercialización nos ha encajado.

Los derechos de muchas de estas melodías infantiles son de dominio público, por lo que algunas personas se dedican a cambiar las letras hasta el infinito. ¿No es éste el mejor ejemplo de la compulsión a la repetición?

***

Algunas melodías se han vuelto productos de la música infantil. Bach, Mozart, Haydn o Brahms. Prevalecen sólo las tonadas de ciertos pasajes, simplificando los temas, sin dejar a las infancias reconocer sus desenlaces.

Se omiten voces, se anulan dinámicas, se le ponen tempos robóticos, se modifican tonalidades, se transforman en frívolos temas repetitivos con altavoces chatarra, sonidos grotescos de un protocolo MIDI desalmado.

¿Qué sería de los cuentos infantiles sin su clímax, sin su final feliz?

***

Cuando su grandma le canta a mi hija estas mismas canciones, se recubren de un halo que me hace olvidar las tonadas en el MIDI de sus aparatos. La voz tiene esa particularidad de volver melodías didácticas y moralistas en un cobijo necesario. ¡Cuán distinto es escucharlas de la voz de una abuela! El tedio de esa estrecha melodía es, entonces, la lengua materna.

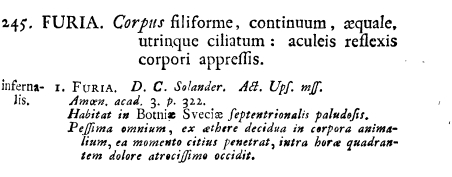

Pero por más nuevas que suenen en una voz querida, estas canciones llevan años o siglos cantándose, y varias incluso han cambiado sus letras debido a sus connotaciones racistas. Pareciera que su poder melódico es más fuerte que su contenido semántico. En el caso de «Eeny, meeny, miny, moe», por ejemplo, la palabra nigger se cambió por tiger. Algo similar a lo que pasó con «Ten Little Indians».

La construcción melódica, sin embargo, queda a salvo de connotaciones racistas, y a los niños les llega una versión alterada, menguada, en la que es posible cambiar dos o tres palabras y con ello las ofensas quedan perdonadas.

Una niña ¿tiene ya una opinión sesuda sobre la esclavitud?, ¿o sobre cómo la negrita cucurumbé se quiere blanquear en el mar?

***

Hay una persistencia de las canciones que vierten una enseñanza, ya sean los números, los colores, las frutas, las tablas de multiplicar. En mi caso nunca fueron eficientes, al contrario, surgió en mí una confusión enorme. ¿Cómo es que las tablas de multiplicar tienen tan denigrante melodía? ¿Por qué es el abecedario o un refrito de Mozart? ¿Está la melodía al servicio de la pedagogía? ¿No sería mucho más enriquecedor que los niños aprendieran a escuchar, por voces, los cláxones, los burros, los mirlos del parque?

En algunas comunidades de Sichuan, por ejemplo, las canciones infantiles sirven para imitar los cantos de las aves, su enseñanza se basa en la escucha, imitación, fallo e improvisación.

Cuenta una historia que cuando Bruckner conoció a Lizt en una biblioteca, la reunión se alargó por más de cinco horas, pues el joven Antón tuvo que contar todos los libros que había a su alrededor. Esto le causó mucha sorpresa a Lizt, que terminó dejando solo a Bruckner para que pudiera cumplir su cometido.

***

Las melodías que suenan todo el tiempo tienen un desenlace: puedo reconocer «Martinillo», «ABCD», «La vaca eres tú» y un minueto de Bach formando una simbiosis claramente interesante. La comunión de todas estas melodías es un palimpsesto.

Cuando era estudiante, me hacían dictados a varias voces para escribirlos en la partitura. Con estas melodías sonando al mismo tiempo saco mi hoja pautada e intento escribirlas en la partitura, la semiótica del caos. Un contrapunto de lo más interesante. Esos tediosos ejercicios que nos hacen realizar a los estudiantes de música por fin tuvieron un momento jocoso. Me hace sentirme profundamente vulgar imaginar a Bartok, a Kodaly, Scarlatti, transcribiendo melodías populares.

Estoy en un momento en que las canciones infantiles me parecen dudosas. No creo que haya ninguna canción de cuna. Los balbuceos de una madre durmiendo a una hija pertenecen a otro espacio. Las canciones, esas burdas consecuencias, me hacen cada vez más estar a la defensiva. No hay nada más bochornoso que intentar defender canciones de cuna siniestras.

***

Los padres de los jingles son, por supuesto, los Beatles: esas melodías que incurren en la tonada memorable, en una barbarie del inconsciente. Su sencillez pegajosa es notable. Canciones que son una canción es una canción es una canción, ¿no implica acaso una tonada que al despertar resuene en tu cabeza? Himnos de una generación alienada, necesitada de himnos propios, que se identifiquen, dispuesta a ceder a la facilidad de lo memorable, de lo simplón, de las armonías básicas, de cancioncitas para cantar en los festivales y rumbo al trabajo. Me cuesta trabajo no ver estas canciones como un producto de mercado, especialmente hechas para agradar, para rememorar, con miles de groupies, viéndolos como dioses.

No muy distinto era en la época de los castrados. Un castrati era una celebridad. Surgían pasiones desmedidas por estos seres eunucos con voces celestiales. Es totalmente clara la línea de estos cantantes con el furor que existe por cantantes como Justin Bieber, Michael Jackson, etcétera. Realmente deberíamos ser groupies de los productores, los masterizadores, los que están detrás de este confeccionamiento.

***

Volviendo a Bruckner, intenté jugar la misma moneda que mi hija Aurelia: use tres bocinas y puse tres distintos movimientos de la octava sinfonía al mismo tiempo. Esto le pareció mucho más interesante. Dirigí mis tres orquestas imaginarias con un furor desmedido, quizá violento. Cuando me di cuenta, mi hija había salido del cuarto desde hacía tiempo, pues la encontré comiendo migajas debajo de la mesa del comedor.

Tener una hija es ponerle pausa a mis excentricidades para entrar de lleno en las suyas.