1

Según una narración de los bosquimanos, en la profundidad del bosque una mantis finge su muerte. Para lograrlo, transforma su cuerpo en el de un antílope; su propósito es ser encontrada por los niños que se internan para recolectar frutos. Cuando la ven, toman sus cuchillos de piedra y la mutilan, sin adivinar siquiera que están frente a un insecto; engañados, continúan su camino llevando a cuestas los restos del cadáver, hasta que en cierto momento escuchan la voz de la mantis, quien recupera la unidad original de su cuerpo, agita sus brazos y finalmente los persigue.

Según una narración de los bosquimanos, en la profundidad del bosque una mantis finge su muerte. Para lograrlo, transforma su cuerpo en el de un antílope; su propósito es ser encontrada por los niños que se internan para recolectar frutos. Cuando la ven, toman sus cuchillos de piedra y la mutilan, sin adivinar siquiera que están frente a un insecto; engañados, continúan su camino llevando a cuestas los restos del cadáver, hasta que en cierto momento escuchan la voz de la mantis, quien recupera la unidad original de su cuerpo, agita sus brazos y finalmente los persigue.

Con independencia del sentido particular de esta leyenda, perteneciente al vasto campo de los ritos de iniciación, importa subrayar el papel de la voz como punto de retorno a la forma primigenia. Huella de apariencia inmaterial, mediación primaria con el mundo, la palabra pronunciada —o el sonido vago que le antecede u ocupa su lugar— es lo único que se mantiene, a despecho de las mutaciones. Refleja aquello que permanece en cada ser. Ocurre algo similar en una antigua tradición china, en la cual se enfatiza la importancia del llanto de un recién nacido como signo del temple que tendrá el resto de su vida. Los primeros gritos de un humano revelan ya la totalidad de su música interna, elemento indeleble cuya raíz no es histórica, sino mágica, en la medida en que no ha sido forjada por las circunstancias.

Para los mismos bosquimanos, las mujeres vírgenes poseen un poder singular. Si durante su primer ciclo menstrual miran fijamente a los hombres, éstos se transforman en árboles. El dato no es menor si se recuerda que la mantis ha sido considerada por varias culturas como el único insecto capaz de dirigir y sostener la mirada, pues al igual que los humanos puede rotar su cabeza; además, los bosquimanos perciben en la mantis la manifestación de una potencia creadora (Cagn) asociada con lo femenino. Y en sus relatos acerca de las doncellas vírgenes añaden un matiz determinante que no conviene olvidar: aquellos hombres que sucumben a la metamorfosis y terminan convertidos en árboles no pierden su voz. Al igual que en el paso del cuerpo de la mantis al del antílope, la voz se conserva como depositaria de la identidad.

2

Acaso lo único capaz de rivalizar con la voz, en tanto elemento identitario, sea el rostro. Y sin embargo, el momento de su aparición no pertenece a los orígenes. La hendidura que genera en la conciencia es tardía, si consideramos que nuestro primer contacto con el mundo es aural. Antes de ver, tocar o percibir cualquier aroma, antes incluso de haber nacido, durante el desarrollo de la vida amniótica, escuchamos hablar al mismo cuerpo que habitamos, y ese sonido resulta «absoluto e inmotivado», como recuerda Walt Murch —creador del término «diseño sonoro» en el ámbito cinematográfico—. De ahí que la presencia vocal sea la piedra de toque de nuestra memoria y la anunciación del contacto con otros cuerpos. Emmanuel Lévinas afirmaba que el encuentro con el rostro del otro —no «otro yo», precisa, sino «otro que yo»— era una epifanía, pero resultaría más exacto atribuir dicho momento a la escucha de su palabra.

A menudo la voz ha sido considerada una extensión del rostro, el cual no se reduce a la corporalidad individual, sino que establece lazos comunitarios, contactos religiosos y vínculos políticos. En Sumeria, por ejemplo, el príncipe Gudea encomendó a su imagen para que hablara en su nombre con el dios Ningirsu. Y en Roma los escudos y las efigies no sólo representaban al emperador, sino que encarnaban su poder y legitimidad ahí donde el César estaba ausente. Quienes los portaban eran sus voceros, es decir, se convertían literalmente en su voz.

Una insignia política que no va acompañada de un elemento vocal capaz de multiplicar sus alcances sólo es un elemento impotente en un altar; fuera del recoveco donde yace, su fuerza se disipa. No es casualidad que Pol Pot, quien estudió ingeniería radiofónica durante su juventud en Francia, fuera quizá el único tirano del siglo xx reacio a cultivar la adoración a su propia imagen. Bajo su régimen no proliferaron retratos gloriosos ni monumentos celebratorios. En cambio, brindaba un estatus privilegiado a los discursos que transmitía por radio, mientras sus jemeres rojos masacraban a la población de Kampuchea.

El radio también fue el medio elegido por el emperador Hiroito para informar la capitulación de Japón en la Segunda Guerra Mundial, mediante un mensaje de poco más de cuatro minutos emitido el 15 de agosto de 1945. Así lo testimonia Michiko Hachiya en su diario, un documento que Elias Canetti consideraba ahíto de «precisión, ternura y responsabilidad»:

A los pocos minutos la radio comenzó a zumbar y a emitir ruidos estrepitosos de interferencias. Hasta nosotros llegó una voz indefinida que sólo de vez en cuando oíamos con claridad. Por mi parte, apenas alcancé a entender una frase, algo así como «tolerar lo intolerable»; después las interferencias cesaron, pero entonces la transmisión había terminado.

La radiofonía no fue el único factor para expandir las dimensiones del fenómeno vocal durante el siglo xx, pero quizá puede considerarse el medio que hizo más evidente dicho cambio. Con él, nuestra vida empezó a transcurrir al interior de una red de voces, y por primera vez en la historia se abrió la puerta para que los entornos electrónicos transfiguraran las concepciones dominantes del espacio y el tiempo, con lo que nuestros rangos de percepción se vieron alterados profundamente. Se clausuraba, de esta forma, el mundo mecánico que solíamos habitar y desde ese momento todo se desarrolló dentro del espacio acústico. La única ruta posible consistió en soñar, amar, aburrirnos y morir en aquel frenético círculo totalizador que Peter Sloterdijk ha llamado la «sonoesfera», cuya dinámica consiste en atraer «a los suyos como hacia el interior de un globo terráqueo psicoacústico».

La telefonía móvil y las redes digitales exacerbaron estas rupturas a tal grado que los rastros vocales encarnaron una nueva omnipresencia. Las voces dejaron de ser eventos acústicos que sucedían en un espacio determinado; ellas se convirtieron en el espacio. Como ha cartografiado con horror Paul Virilio, la espacialidad fue anulada —o por lo menos puesta en crisis— gracias a la aceleración del tiempo. Ahora se experimenta como un residuo. Acaso el único espacio que nos queda es un cúmulo vocal en gran medida indiferenciado, del cual resulta imposible sustraernos.

En 1992, el músico y escultor sonoro inglés Robin Rimbaud (aka Scanner) comenzó Trilogy for Ash, una serie de piezas que captan el oleaje de voces intermitentes de las calles. Para ello instaló un sistema de escaneo que registraba las llamadas de los teléfonos móviles, de donde extraía su materia acústica, poniendo de relieve el papel de los mecanismos de control y vigilancia en las sociedades que supuestamente abrazan los credos del liberalismo y la exaltación de los derechos individuales.

Los montajes finales de las piezas de Rimbaud ponen en juego materialmente una intuición esotérica presente desde Pitágoras hasta Athanasius Kircher. Expresada con múltiples rostros, ésta remite siempre a la «música de las esferas», salvo que en este caso se apoya en la noción de conflicto antes que en la de armonía. Y el papel de Rimbaud coincide con el que Simplicio de Cilicia le atribuía a Pitágoras: liberar ciertas condiciones de los «cuerpos terrestres» y crear las condiciones de escucha para esos sonidos. La aleatoriedad de los mensajes apunta a una forma de audición en la que resulta imposible situarse fuera de la superficie. Los nuevos paisajes urbanos encuentran su eje en las conversaciones fragmentarias y yuxtapuestas, lo paradójico es que cuanto más profusas son esas conversaciones anulan con mayor énfasis la posibilidad de romper nuestro aislamiento.

3

A causa de su condición circular, la voz encierra su propia negación. Al ser engullida en un tejido permanente, su particularidad es borrada, abandona la trama del significado y sobrevive únicamente por su materialidad acústica.

Nada lo muestra de forma más palmaria que I am sitting in a room, la pieza que Alvin Lucier realizó en 1969. El punto de partida de esta obra mixta —para voz, micrófono y dos cintas— consiste en la grabación del siguiente texto:

I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhytm, is destroyed. What you will hear, then, are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demostration of a physical fact, but, more as a way to smooth out any irregularities my speech might have.

[Estoy sentado en una habitación distinta de la que tú estás ahora. Estoy grabando el sonido de mi propia voz hablando y lo reproduciré una y otra vez hasta que las frecuencias resonantes de la habitación se amplifiquen a sí mismas, de tal manera que los rasgos de mi habla, exceptuando quizá el ritmo, serán destruidos. Lo que tú escucharás son las frecuencias resonantes propias de la habitación articuladas por el habla. Considero que esta actividad no es tanto la demostración de un acto físico sino un modo de eliminar cualquier irregularidad de mi habla.]

Las acciones descritas se repiten treinta y dos veces consecutivas en dos dispositivos que van alternándose; al leer, el intérprete juega con la pronunciación de ciertas sílabas, de tal manera que sus cualidades plásticas y sonoras generan accidentes conforme las grabaciones avanzan. Paulatinamente, las palabras desmiembran su sentido hasta tornarse irreconocibles y dan pie a una pequeña construcción aleatoria en la que pueden distinguirse ciertas pautas melódicas con sus referencias tonales. Más adelante éstas también se descomponen gracias a la repetición. El proceso es similar a un vórtice que culmina en un espectro resonante cuya piedra de toque es la erosión del lenguaje.

I am sitting in a room opera mediante una forma que se disuelve a fuerza de reiterarse. La voz humana va sepultándose a sí misma: sus irregularidades y accidentes —rastros de la condición de Lucier como tartamudo— entran en una continua metamorfosis. Al final no quedan más que sus huellas sonoras. La grabación electrónica añade sus contingencias; el habla se despoja de su poder referencial para desaparecer en medio de una reverberación cada vez más acentuada. Si al inicio la voz interactúa con las condiciones acústicas de la habitación, luego se desintegra y lo que se escucha es el espacio con sus ondulaciones.

«Hemos estado tan preocupados con el lenguaje —declaró Lucier— que se nos ha olvidado que el sonido fluye por el espacio y lo ocupa».

4

La voz es una frontera. Comunica los testimonios más inmediatos de nuestras vivencias sensitivas con aquello que es menos tangible. En los conjuros y los rituales mágicos suelen emplearse sonidos guturales y se articulan los nombres de espíritus o tótems para convocarlos, apaciguarlos o ejercer control sobre ellos. Los reyes, curanderos y sacerdotes polinesios pueden crear un tabú temporal sobre alguien por el simple hecho de nombrarlo; sus brujos (tahutatus) son capaces de robar el alma de las personas a través de cánticos y maldiciones. Y ellos mismos se transforman en un tabú silente al morir, cuando se les deja al pie de un árbol, se les encierra en un hipogeo o se coloca su cuerpo en una canoa para que las aguas los conduzcan a su nueva morada. Al languidecer, devienen en «voces apagadas».

Bajo formas secularizadas, estas prácticas no son desconocidas en la era moderna. Con sus dinámicas de transferencia basadas en el acto de verbalización, el psicoanálisis ejemplifica la persistencia de estas intuiciones. La voz moviliza tanto la maquinaria de construcción del sentido como lo que habita en otras zonas que no son susceptibles de traducción lógica; zonas cuanto más significativas por ser refractarias a la esfera del discurso.

En sus estadías por distintas regiones del noreste africano, Marius Schneider escuchó relatos que dan cuenta de las permanentes interacciones entre ambas caras de la realidad. Junto con la sombra, los reflejos y el ritmo de los movimientos, la voz conforma una especie de cuerpo neumático. Por ello no es insólito que sea el eje de dichas narraciones. En una de ellas, un negro agni llamado Qasi le explica a Schneider que el método más efectivo para la cacería consiste en encantar al animal imitando la voz de su espíritu. Esto genera que aquel se perciba a sí mismo, en particular a su nariz, como si estuviera frente a su reflejo en el agua y, entonces, deja de resistirse. El propio espíritu del cazador, de acuerdo con esta perspectiva, adopta la forma de una sombra o de una imagen sonora que surge del agua. Qasi advierte que, al descansar cerca de un río, es preciso cuidarse, pues el espíritu puede emerger cantando y atraernos hacia él. A su vez, el agua posee su propia voz y «canta siempre una melodía del otro mundo»; si no se la escucha continuará retumbando día y noche, hasta torturarnos.

La hora de la muerte también es señalada a través de cantos, cuando las personas escuchan su melodía personal, pero proferida por alguien o algo más, fuera de su cuerpo físico. «Por eso —culmina el informante de Schneider— es muy peligroso ir de noche cerca del agua (…). El agua canta siempre intensamente nuestra sombra».

5

La voz también es una fractura. Abre las puertas al peligro. En ella se cifran la ambigüedad y lo indescifrable. Éste es el caso de Elizabeth de Schönau, la benedictina del siglo xii que se entregaba a ejercicios de mortificación y ascetismo con tal ahínco que fueron necesarias las advertencias de otros religiosos para hacerle notar los riesgos de abandonarse a los extremos.

Al parecer, hacia 1152, cuando contaba con veintitrés o veinticuatro años de edad, comenzó a experimentar éxtasis, raptos y visiones, particularmente durante estados de duermevela. Le resultaba casi imposible retener mediante palabras aquello que había entrevisto y escuchado, y no cesaba de interrogarse sobre la naturaleza de tales apariciones, que bien podían ser «artificios del demonio». Aunada a esta incertidumbre, ella se esforzaba en guardar su secreto «por no parecer autora de novedades», según relata en una carta.

Su reticencia recuerda a la de Jerónimo de Estridón frente a la música, a la que le atribuía poderes corrosivos, no porque le causara repulsión, sino precisamente por su naturaleza seductora; si de algo estaba convencido era de que no sucede ninguna caída sin el preciso teatro de las tentaciones: la fascinación es el anverso de los peligros. Elizabeth sentía que su silencio era castigado por un ángel, que la azotaba con un látigo cinco veces y luego le ordenaba guardar silencio y prepararse para cumplir con el mandato recibido. La prueba que se le imponía consistía en transformar su identidad para convertirse en una voz.

6

Que la voz pueda ser una luz falsa, un «artificio del demonio», como sospechaba Elizabeth de Schönau, también es algo con lo que estamos familiarizados en siglos recientes. Basta pensar en lo sucedido con el escritor Mijaíl Búlgakov, quien pasó sus días reducido al silencio y fue humillado por los funcionarios soviéticos, quienes lo habían apartado de toda actividad literaria. Durante muchos años, Búlgakov mandaba con cierta regularidad cartas a Stalin, con la esperanza de poder reintegrarse a la sociedad como escritor; más tarde, deseaba que le permitieran abandonar el país y, cuando su desazón se agravó, rogó que al menos le brindaran la oportunidad de trabajar como vendedor en la taquilla de un teatro. Por única respuesta tuvo que conformarse con un silencio obstinado que terminó lacerándolo.

Una madrugada sonó el teléfono de su casa y él respondió alarmado. Sin mayor ceremonia, Stalin lo saludó con parquedad y le aclaró que estaba al tanto de todas sus peticiones. Acto seguido colgó el auricular y nunca más volvió a repetirse la comunicación.

El simple rastro de aquella voz constituía una amenaza y, aún más, un castigo. No operaba sólo como una advertencia; era un golpe. Cuando la voz del general soviético se desvaneció, en los nervios de Búlgakov quedó una grieta imposible de resarcir.

«Abre tu boca que yo la llenaré», se lee en uno de los Salmos. En el episodio descrito, el poder abre la boca para crear un vacío en la voz del otro; habla menos para comunicar algo que para sellar la posibilidad de alguna palabra por venir.

7

Con tan sólo tres años de edad, Hildegard von Bingen vio un resplandor estremecedor, del cual no pudo decir nada. Dicho momento traza el inicio de una vida marcada por la sabiduría visionaria que coincidió con los fragores de la guerra que la cristiandad europea, convocada por el papa Urbano II, emprendió contra los sarracenos.

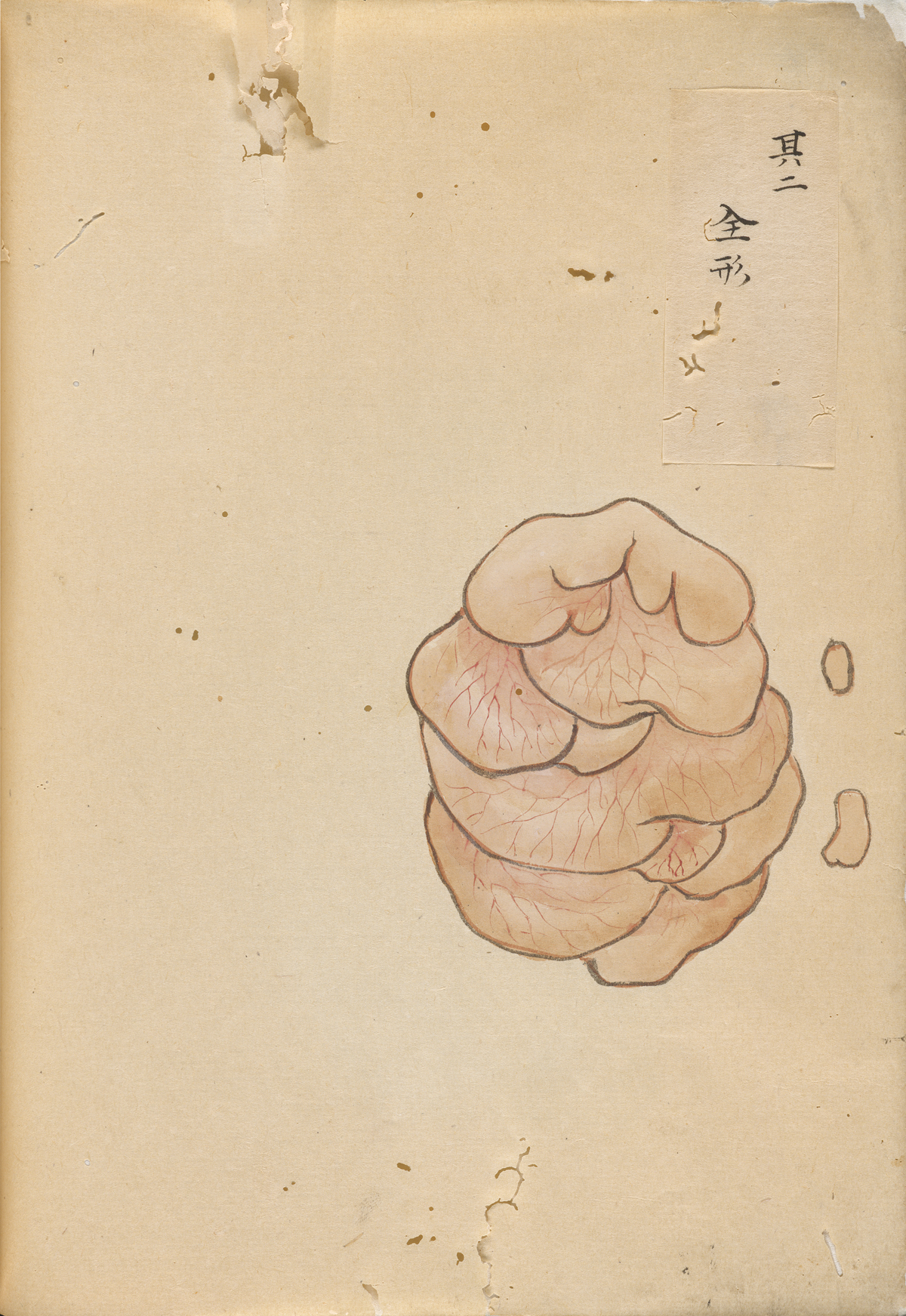

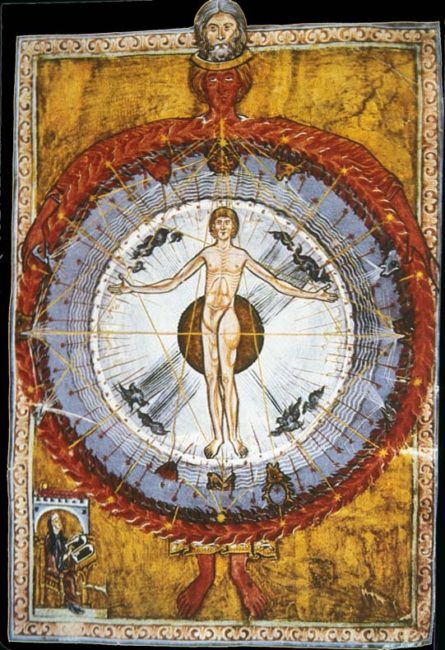

Hildegard narra que, en 1141, a sus cuarenta y dos años, le fue dado el mandato de escribir después de ser tocada por una llama resplandeciente que, sin embargo, no la abrasaba. Azorada, al inicio rehúye la tarea, pero cae enferma y se sume en el silencio. Para recuperarse no tiene más opción que plasmar lo que se le revela, pero «no según la boca del hombre». A partir de ese momento construye su identidad como un «eco» de la palabra primigenia, de forma similar a como otros religiosos, en especial vetotestamentarios, eran llamados «bocas de Dios». La técnica de su escritura inicia en el mismo punto donde ella relativiza su esfera psíquica personal, ahí donde se permite ser desmembrada por el peso de los misterios para dar pie a otra voz que le brinda forma, la sostiene en vilo y excede sus fuerzas. Theoderich von Echternach, quien escribió su primera hagiografía, nos recuerda que Hildegard se describía a sí misma como paupercula forma, «una pluma suspendida en el aire que la mueve a su antojo».

Así se encamina por una dirección sumamente «improbable»: en lo profundo de la Edad Media, llega a ser una mujer a quien las autoridades eclesiásticas no pueden regatearle la legitimidad de su conocimiento; rompe una vida mocanal bajo el control de los hombres y funda su propia comunidad de mujeres; se vuelca sobre la escritura, que es irreductible a sus testimonios proféticos, lo que bastaría para despertar perplejidad, pues además de sus testimonios visionarios versa sobre materias como el cuerpo, la sexualidad —son memorables sus definiciones del orgasmo femenino—, la medicina, las propiedades de las piedras y el mundo animal; compone música y poemas, trabaja en las iluminaciones de sus manuscritos, ensaya una lingua ignota, viaja a ambos lados del Rhin, atiende a los enfermos, entabla un nutrido epistolario y, por si nada de esto bastara, posee la autoridad suficiente para reconvenir a los potentados si lo considera necesario (como hizo con Federico I, emperador del Sacro Imperio Germánico, que entró en cisma con los religiosos de Roma).

Sus primeras hierofanías están recopiladas en Scivias, escrito entre 1141 y 1151 aproximadamente. Durante este proceso, el espíritu le indica que debe salir del monasterio de Disibodenberg, donde entonces radicaba, y partir con otras dieciocho mujeres rumbo a Rupertsberg, cerca del Rhin, en la zona portuaria de Bingen. La noticia no es bien acogida por el abad Kuno ni los otros monjes, que se oponen, en particular uno llamado Arnold. Esta negativa tenaz provoca que Hildegard se identifique en el papel de Moisés frente al faraón, según se desprende de los textos del Génesis. Es curioso que ella no lleve esta analogía a un momento anterior, cuando la zarza ardiente envuelve a Moisés con su voz, lo despoja de sus rasgos psíquicos habituales y lo sume en una existencia llena de estremecimientos, dudas terribles y pruebas inhumanas.

De la secuela narrativa de su partida, importa un detalle. Debido a su resistencia al viaje de Hildegard con sus hermanas, el monje Arnold sufre convulsiones cuando se encuentra en un templo de Weilar y enferma de gravedad. Es en la boca donde anidan sus dolencias. Un tumor en la lengua le roba el habla y, al mismo tiempo, le impide mantener la boca cerrada. El sitio corporal que representa la ebullición luminosa para Hildegard es el que desgarra al monje. Él sólo experimenta alivio y puede librarse de la afasia una vez que admite que las mujeres construyan su nueva clausura en Bingen.

Que la voz sea el locus de las revelaciones no la exime de ser un territorio ambivalente. Recorrida por sus tensiones, cristalizando los dictados del misterio, acogiendo el estertor de las disputas, sometida a agitaciones proteicas, la voz es el núcleo de la experiencia de Hildegard von Bingen, quien entiende sus empeños como una vía que desemboca en su divisa sinestésica: «oír en verdadera luz».

8

Según una tradición, probablemente basada en una tragedia perdida de Esquilo, las ménades, presas de la manía divina, destrozaron el cuerpo de Orfeo. El silencio que dejaron tras de sí resultó agobiante. No puede definirse más que como un extravío, un hueco. Es el silencio posterior al canto: ahí donde una voz reunía los elementos de la realidad para encantarlos después sólo queda un desgarramiento.

Cuenta Virgilio que, mientras agonizaba, Orfeo seguía tañendo su lira, cada vez más débil, sin renunciar a decir por última vez el nombre de Eurídice. No es de extrañar que su gesto final consista en esmerarse en el canto cuando éste ya no es posible, en la medida en que el canto se nutre de las fracturas, las clausuras, las ausencias, las zonas donde la sensibilidad debe bordear sus propias astillas. Pero, al mismo tiempo, el canto es habitado por su capacidad de conjurar los dolores.

Detrás de los himnos, las plegarias, las constricciones, las exaltaciones festivas reside una voz que anhela «elevarse». Y la metáfora de «alzar la voz» ha persistido en el lenguaje político de nuestro tiempo, en ocasiones en aquellos grupos que identifican su vida periférica bajo la figura de quienes «no tienen voz». Mircea Eliade testimonia el caso de un chamán yakuto llamado Tüsput, quien a sus veinte años se sume en una condición mental de gravedad y posteriormente logra curarse a sí mismo a través del canto. La experiencia no representa un caso aislado, la voz es quizá la presencia fundamental en lo que Eliade llama las técnicas arcaicas del éxtasis, y es un componente fundamental de las experiencias mágicas y religiosas en un sentido más amplio. Baste pensar, por ejemplo, en el budismo de la Tierra Pura, de la vertiente Mahayana, cuya práctica central consiste en cantar el nombre del Buda Amitabha (nembutsu) como vía del despertar.

9

Al amparo de la tradición de Orfeo, quien se empeña en seguir cantando cuando su cuerpo está destrozado, en 1991 Bob Ostertag construyó una de sus piezas más dolorosas, Sooner or Later. Se basa en grabaciones de campo registradas en los años de la guerra sucia en Centroamérica, un proceso que el propio Ostertag cubrió con interés como periodista. Al inicio de la pieza, divida en dos partes, escuchamos a un niño salvadoreño con la voz rota y la respiración irregular, interrumpida por su llanto. Está frente a la tumba de su padre, a quien agentes de la Guardia Nacional acaban de acribillar.

Papito chulo. ¡Malditos! Viendo a mi padre siento como que en el corazón tengo la bala, compañeros. Prefiero mejor morir por una lucha justa, compañeros, y no quedar de bandolero, compañeros. Mi padre me decía… él combatía… era un combatiente de este pueblo… me decía que yo no fuera tan despijo, que yo fuera… tuviera una creatividad y valor para llegar al final de un triunfo de los compañeros que queden o que quedemos. Ay, compañeros, yo [inaudible] esta sangre, tarde o temprano la voy a vengar.

Junto con estas palabras desoladoras, en la pieza de Ostertag se alcanzan a percibir el zumbido de una mosca y los sonidos de las palas removiendo la tierra para cubrir el cuerpo del militante asesinado. Básicamente éste es todo el material empleado (con excepción del sampleo de un riff de guitarra de Fred Frith que dura sólo tres segundos y aparece en la segunda parte).

Ostertag renuncia a intervenir en demasía los parámetros de la grabación, que no presenta efectos ni procesamiento electrónico considerable (salvo modificaciones relativamente ligeras al pitch, juegos con la reverberación y los paneos, filtros, compresores y ecualización). Su estrategia es otra: divide el flujo natural de la voz y provoca que las palabras pierdan protagonismo frente a otros elementos que bordean todo discurso, como la respiración. Conforme avanza la pieza, cobran cuerpo los gemidos y las inflexiones, las inhalaciones y exhalaciones, los sonidos guturales que acompañan el llanto. Aquello que el niño dice se descompone en sílabas con las que se realiza un montaje basado en pequeñas unidades rítmicas. En la medida en que se alejan de la grabación original, resaltan con mayor dramatismo su raíz.

La voz se transforma en un objeto poderoso que desata su propio encubrimiento. Este simulacro inquietante es una respuesta ante el pasmo experimentado por la brutalidad que marcó la vida de aquellas comunidades en la década de los ochenta. Asimismo, es un testimonio del asombro de Ostertag por las singulares versiones de catolicismo politizado que encontró en la región. De acuerdo con sus propias palabras, le intrigaba esa perspectiva cultural que les permitía a los pobladores dotar a la muerte más cruda de un halo de heroísmo y asumir que sus caídos continuaban viviendo a través de la lucha.

Más allá de estas mediaciones discursivas, Ostertag se cuestiona si es posible encarnar alguna forma de belleza a partir del estrato más elemental que él recupera: el dolor del niño, las paladas del entierro, el vuelo de la mosca. Una belleza problemática e hiriente, por decir lo menos, que conserve la memoria del dolor personal y comunitario. Una belleza que, sin perderse en señuelos catárticos, pueda ser una forma de resistencia frente a lo que se desvanece. Que una vez aceptado el temible hecho de que no hay ninguna restitución posible, sea capaz de negar la escotomización y brindar posibilidades liberadoras, por más relativas e incipientes que pudieran resultar ante el filo de la realidad.

Quizá no exista forma de responder a estas interrogantes, pero señalar su urgencia tampoco es desdeñable. Tal vez por ahora basta la sugerencia, menos tímida de lo que pudiera pensarse, de que la voz es al mismo tiempo una materia, un entorno e incluso, bajo ciertas circunstancias, una técnica para desarticular los engranes que mantienen en pie cierto estado de cosas. Una palestra, un sortilegio y un arma. La intuición decisiva, en todo caso, es que sólo es posible construir un testimonio a partir de la desnudez de la voz.

Ciudad de México, julio de 2017